肝脏,作为人体内的“化工厂”,承担着代谢、解毒、合成等众多关键生理功能。它就像一位默默奉献的“幕后英雄”,为我们的健康保驾护航。然而,在日常生活中,我们服用的许多常见药物,却可能在不经意间成为伤害肝脏的“凶手”。今天,就来为大家揭秘那些可能悄悄损害肝脏的常用药类别。

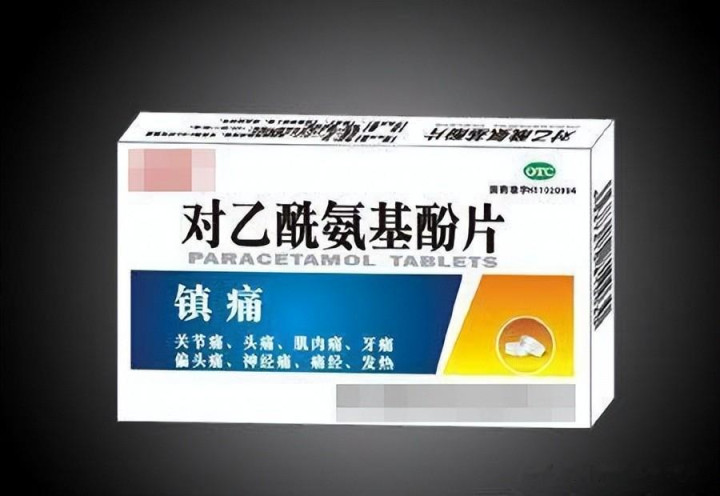

1.解热镇痛药:日常“止痛神器”暗藏风险

解热镇痛药是家庭药箱中的常客,像对乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等,在缓解发热、头痛、关节痛等症状方面发挥着重要作用。但很多人不知道,这类药物如果使用不当,对肝脏的伤害不容小觑。

对乙酰氨基酚是许多复方感冒药的主要成分,比如常见的白加黑、泰诺等。在正常剂量下,它相对安全,但一旦超量服用,肝脏就成了首当其冲的受害者。这是因为对乙酰氨基酚在体内代谢过程中会产生一种有毒的代谢产物,正常情况下,肝脏中的谷胱甘肽可以与之结合,将其转化为无毒物质排出体外。但当药物过量时,谷胱甘肽被耗尽,有毒代谢产物就会大量堆积,直接损伤肝细胞,引发药物性肝损伤,严重时甚至可能导致急性肝衰竭,危及生命。

布洛芬和阿司匹林等非甾体抗炎药,长期大量使用也可能导致肝脏损害。尤其是对于本身就有肝脏疾病、酗酒或者同时服用其他肝毒性药物的人群,风险更高。

2.抗生素:滥用“抗菌战士”伤肝又伤身

抗生素是治疗细菌感染的“利器”,但滥用抗生素的现象却十分普遍。许多抗生素在发挥抗菌作用的同时,也可能对肝脏造成不同程度的损伤。

比如四环素类抗生素,长期使用可引起肝脏脂肪变性,导致肝细胞内脂肪堆积,影响肝脏的正常功能。特别是孕妇和儿童,使用四环素类抗生素更要谨慎,因为这类药物还可能对胎儿和儿童的牙齿、骨骼发育产生不良影响。

红霉素等大环内酯类抗生素,也可能引发胆汁淤积性肝损伤,表现为皮肤和巩膜发黄、尿液颜色加深等症状。此外,磺胺类药物、氯霉素等抗生素,也都存在一定的肝毒性,在使用过程中需要密切监测肝功能。

3.抗结核药:抗击结核的“双刃剑”

结核病是一种严重威胁人类健康的传染病,抗结核治疗通常需要联合使用多种药物,疗程较长。然而,常用的抗结核药物如异烟肼、利福平、吡嗪酰胺等,都具有不同程度的肝毒性。

异烟肼是抗结核治疗的一线药物,它在体内代谢过程中会产生具有肝毒性的中间产物,可引起肝细胞坏死和炎症反应。利福平则可能通过诱导肝药酶的活性,影响其他药物的代谢,增加肝损伤的风险。吡嗪酰胺在酸性环境下容易在肝脏中蓄积,导致肝脏损伤,尤其是在高剂量使用时,肝毒性更为明显。

在使用抗结核药物期间,患者需要定期检查肝功能,一旦出现肝功能异常,应及时调整治疗方案,必要时进行保肝治疗。

4.降脂药:调节血脂的“平衡术”也可能伤肝

随着生活水平的提高,高血脂的发病率越来越高,降脂药也成为了许多人的常用药。他汀类降脂药是目前临床上应用最广泛的一类降脂药物,它可以有效降低胆固醇水平,减少心血管疾病的发生风险。然而,他汀类药物也可能引起肝脏损伤,尤其是在用药初期和增加剂量时。

他汀类药物引起的肝损伤通常表现为转氨酶升高,一般情况下,转氨酶轻度升高(不超过正常上限的3倍)可以继续用药,但需要密切观察。如果转氨酶持续升高或出现明显的肝功能异常症状,如黄疸、乏力、恶心等,则需要及时停药,并进行相应的治疗

5.中草药及保健品:并非“天然无害”

很多人认为中草药和保健品是天然的,没有副作用,可以随意服用。但实际上,这种观念是错误的。一些中草药和保健品也可能含有对肝脏有害的成分,导致药物性肝损伤。

比如,含有何首乌的中成药或保健品,如果使用不当,可能引起肝脏损害。何首乌中的某些成分在体内代谢后会产生肝毒性物质,长期或大量服用可导致肝细胞坏死、胆汁淤积等严重后果。此外,雷公藤、土三七等中草药,也都具有一定的肝毒性。

一些所谓的“减肥保健品”“壮阳保健品”等,为了追求快速见效,可能会非法添加药物成分,这些成分也可能对肝脏造成损害。因此,在服用中草药和保健品时,一定要在医生的指导下进行,切勿自行盲目使用。

医生提醒

肝脏健康关乎我们的整体健康,在服用任何药物时,都要严格遵循医生的建议,按照规定的剂量和疗程使用,避免自行增减药量或联合使用多种药物。同时,要定期进行肝功能检查,及时发现和处理药物性肝损伤。让我们用心呵护自己的肝脏,远离药物伤肝的风险,拥有健康美好的生活。

股票配资平台股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。