一城之美,始于颜值,精于品质,终于为民。城市清晰可见的变化,折射出广州在推进城市精细化管理上迈出的坚实步伐。而垃圾分类,正是这项系统性工程中至关重要的一环。

在广州,垃圾分类工作正以润物细无声的姿态,重塑着城乡的生态与人文格局。“十四五”以来,广州以系统性思维推动垃圾分类,深度融入“百县千镇万村高质量发展工程”(以下简称“百千万工程”)与绿美广州生态建设。有效打破了城乡环境治理的界限,使洁净与美丽从城市社区向乡村田野同步延伸。

垃圾分类这项精细的社会治理,如今已结出丰硕的生态果实。它持续优化着人居品质,重塑着城乡面貌,扎实提升了“花城”广州的宜居、宜业、宜游水平,生动回应了市民对优美生态环境与高品质生活的新期待。广州正通过一系列创新实践,将“关键小事”的系统效益转化为可感可及的“生态红利”。

南方日报版面图。

设施“景观化”:方寸之间,塑文化之魂

清晨的阳光洒在海珠区沙园街道广船社区,居民李阿姨拎着分好类的垃圾,走向一座橙色的箱房投放点。

外墙上船舶元素图案在阳光下熠熠生辉。感应门无声滑开,她投递完毕后,在旁边的洗手池洗净双手。

这个曾经放着两只简陋垃圾桶、雨天会漏水的角落,如今已成为社区里一个令人舒心的所在。

“看着箱房上的船舶装饰,就想起我们的造船厂,心里挺亲切的。”李阿姨说。这座箱房投放点不仅整合了功能、解决了老大难问题,更以其定制化的外观,悄无声息地融入社区景观和文化。

同样完成“身份转变”的,还有荔湾区昌华街道西关大屋社区里的一座垃圾分类投放点:青砖黛瓦、岭南窗棂,这座仿古建筑与周边西关大屋的风貌完美融合。垃圾分类投放点不再是居民避之不及的设施,反而成了社区文化的“参与者”。

这些变了模样的投放点,正是广州推动垃圾分类设施品质化跃升的生动缩影。自2020年以来,广州城管推动各区、各镇街、各社区分批建设3000个“星级投放点”、2300余个箱房式投放点。不仅提升暂存垃圾点位的密闭性,也让投放点与社区周边环境融合。市民分类投放垃圾时,不再忍受日晒雨淋之苦。

越秀公园碳中和主题园。受访者供图

一个个露天、脏乱的投放点逐渐变成社区文化的一角。当公共设施的外观与社区的文化肌理产生共鸣时,它便超越了单纯的实用功能,成为凝聚社区认同的“文化符号”。

方寸之间的巧思,塑造的是社区的公共文化之魂。一个与社区文化相融的投放点,能潜移默化地培养居民的家园归属感。这也是广州将垃圾分类深度融入“百千万工程”、夯实宜居城乡底色的微观实践。

广州通过建设数千个“星级投放点”,在全域范围内系统化、精细化地推进人居环境整治提升。小小的垃圾投放点,让“宜居”不再是一个抽象的概念,而是化为居民家门口可感、可触、可品的日常体验,为“百千万工程”勾勒出最朴实的图景。

站点“智慧化”:科技赋能,解环境难题

在天河区黄村街道,中海康城小区的垃圾分类投放点引入了天河区首批全息投影控制开关。居民点选投影上的垃圾类别即可开启对应投放口。

这项技术不仅以无接触方式解决了传统脚踩或手掀式设备的不便,更通过互动确认环节,从源头引导居民检视分类准确性,成为社区里的“智慧督导员”。

科技解决的痛点不仅在于垃圾分类投放点,更在于垃圾汇集后的转运环节。

在人群熙攘的珠江国际纺织城,一座曾经让过路居民避之不及的垃圾压缩站,如今已蝶变为技术集成的“智慧节点”。

针对转运站臭气扰民这一核心痛点,负压除臭系统被广泛应用,将异味牢牢锁在设备内部并集中处理。同时,污水循环处理系统实现了污水的原位净化与循环利用,从源头根除了二次污染。

为化解噪声困扰,站点全面采用了隔音降噪技术,大幅降低了作业对周边居民的影响。截至2024年,广州共完成115座生活垃圾收集站、35座转运站建设改造任务。

这套“组合拳”式的技术解决方案,构成了一个可靠的“清洁闭环”。

垃圾分类是珠江新城绿美“新时尚”的重要组成元素。受访者供图

更值得一提的是,广州在全市30座转运站屋顶加装了光伏发电设备,年发电量超200万千瓦时,让环卫设施自身成为绿色能源的生产者。

这项民生实事攻坚,最终在市人大测评中获得40张满意票和1张基本满意票,成为全市年度最满意的民生实事。广州在城市管理中不断探索,市民每天接触小环境成为城市治理的重要抓手,用科技的“硬实力”提升民生的“暖底色”。

这正是科技在“百千万工程”宜居环境建设中的核心价值体现。从垃圾分类投放点,到垃圾转运站点,广州不仅系统性地优化了城乡人居环境,更以这些小微点位为抓手,扎实提升了“花城”宜居、宜业、宜游的民生底色,为超大城市发展提供了一个充满科技与智慧感的“广州样本”。

治理“协同化”:城乡共建,品质大提升

在黄埔区迳下村的田园风光中,一座智能分类投放点与周边的传统民居相映成趣。村民刘女士轻点按钮,投放口应声开启。“这套系统和市中心小区的设备一样先进,”她笑着说,“正确分类还能攒积分兑换生活用品,大家都愿意参与。”与此同时,数十公里外的越秀区黄花岗街淘金家园小区,居民们也在使用同样的智慧投放点。

在增城区中新镇濠迳村,一座青砖灰瓦的岭南风格建筑——若不是墙上清晰的分类标识,外人很难想象这竟是一座垃圾分类收集点;在南沙区榄核镇湴湄村,全市首个农村垃圾分类培训基地就在这里,村里还成立农村垃圾分类理事会,形成了“135”垃圾分类“湴湄模式”。

这是广州推进城乡垃圾分类协同发展的精心布局。城乡之间,因同一套治理理念而紧密相通。

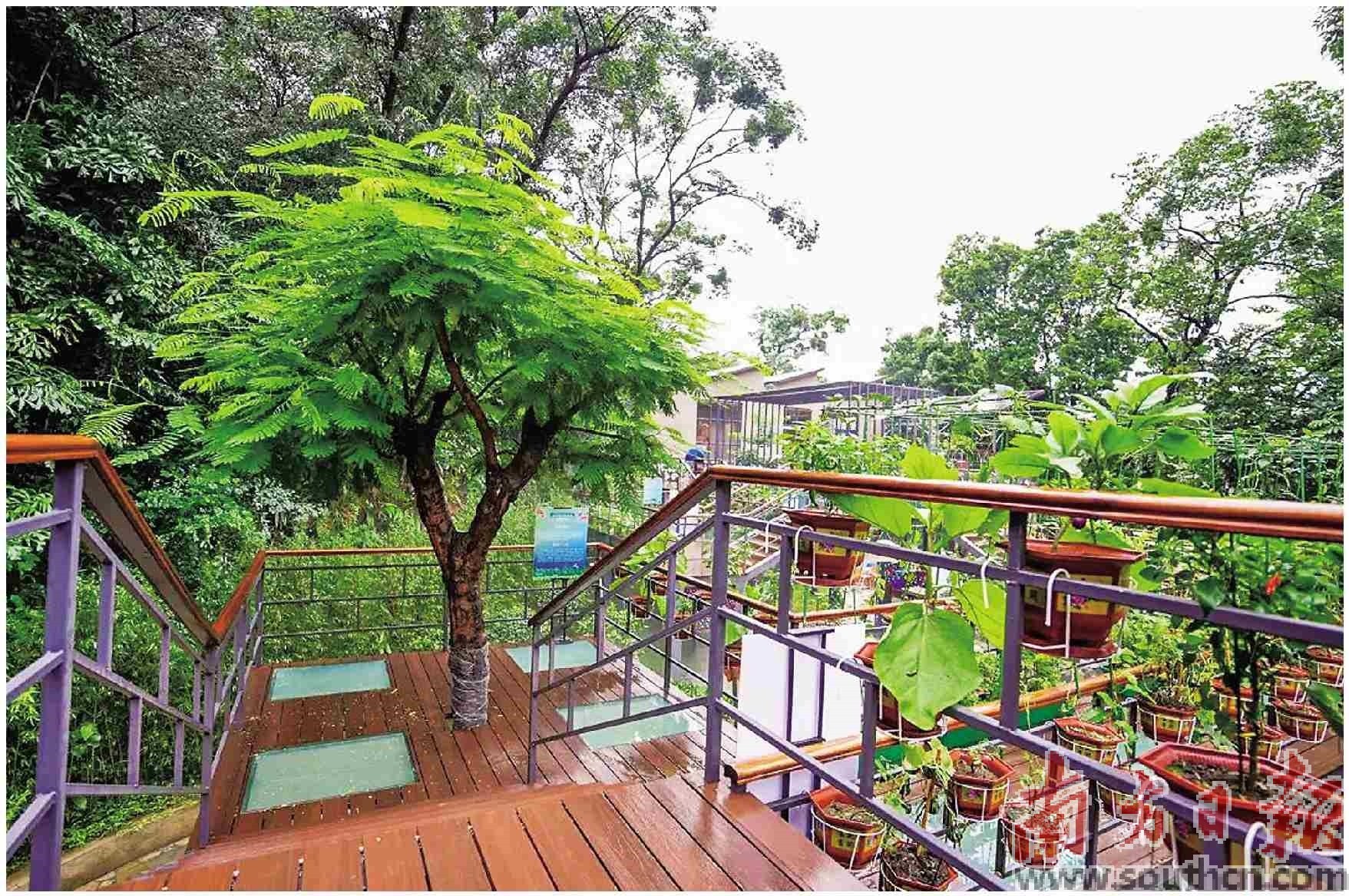

越秀金融大厦利用楼顶空间打造的“天际农场”。受访者供图

“十四五”以来,广州持续开展农村生活垃圾分类和资源化利用样板村创建,建立健全从源头减量到资源化利用的全链条长效机制。五年来,全市已打造500个垃圾分类示范样板村,农村生活垃圾收运处置体系实现全覆盖,“一村一点、一镇一站、一区一场”的收运处置体系日臻完善。

广州始终坚持城乡统筹、一体推进,通过示范引领、机制创新,推动农村垃圾分类蔚然成风。如今,走在广州的乡村,垃圾分类投放点成为村居一景,分类意识深入人心,村容村貌焕然一新。

这幅以垃圾分类为笔墨绘就的乡村振兴画卷,正是“百千万工程”在广州的生动实践。当洁净整齐的环境成为乡村的标配,当绿色发展的理念扎根乡土,广州正在城乡协同发展的道路上迈出坚实步伐,让“花城”的生态底色愈发鲜亮,让美丽乡村成为人人向往的诗意栖居地。

■ 数读

•增强生活垃圾分类治理能力

“十四五”期间,完成5座资源热力电厂二期项目建设,新增焚烧处理能力16000吨/日;新增4座生物质综合处理厂,新增生化处理2470吨/日。

新一轮垃圾终端处理设施建设后,广州市生活垃圾焚烧处理能力达30000吨/日,生化处理能力达6110吨/日,率先实现原生生活垃圾零填埋,无害化处理率保持100%,资源化利用率达87%,生活垃圾处理能力满足广州市2035年城市发展需求。

•收集转运体系全面升级

“十四五”期间,新建47座转运站,新增转运能力5200吨/日,压缩率大幅提升至94%,“推进垃圾收集、转运站治理和升级改造”获2024年市人大十大民生实事满意度测评第一名。

•补齐农村短板

培育垃圾分类示范样板村500个,建成使用收集转运点7648个、镇级压缩站57座。

■ 生动实践

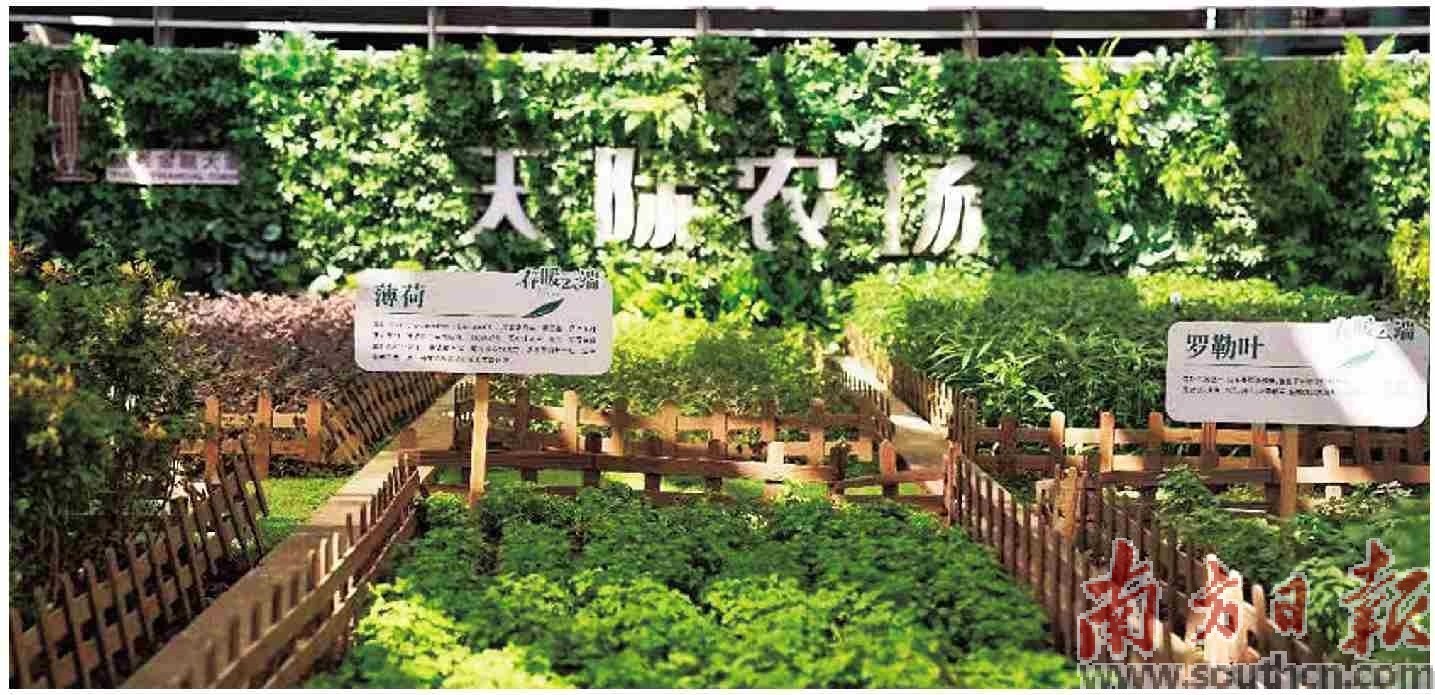

城市CBD的低碳新实验

踏入越秀金融大厦70层顶楼的“天际农场”时,不仅看到顶楼种植的绿色植物,还能闻到淡淡咖啡香。

“昔日难以处理只能当垃圾丢掉的咖啡渣,在这里有了新出路。”越秀金融大厦物业副经理何隽介绍,物业服务工作人员每天会收集大厦内多间咖啡店的咖啡渣,经过10天发酵成为有机肥料后用于“天际农场”的蔬菜和花木种植。不仅让难以处理的咖啡渣有了环保用途,还让原本闲置的250平方米楼顶空间得到绿美优化。

“天际农场”垃圾减量提升绿美的创意,目前已在越秀商管所管理的其他物业中开始推广。不少环保教育活动,围绕“天际农场”开展。

同样位于新中轴线上的猎德街道,矗立着被广州市民称为“西塔”的广州国际金融中心。这座建筑落成时,曾是全球十大超高层建筑之一,也是当时的广州第一高楼;其顶部的四季酒店,正接待着前来广州的全球商旅客人。

在广州四季酒店可以看到,酒店大堂和房间均摆放有《广州市生活垃圾分类投放指南》,并设有可供分类投放垃圾的垃圾桶。旅客根据《指南》及垃圾桶上的指引,即可分类投放垃圾。

白领上班、旅客入住,广州国际金融中心及广州四季酒店产生的生活垃圾都到哪里去了?在广州国际金融中心的负一层地下空间,广州国际金融中心建设了资源回收作业场,广州四季酒店的垃圾房也设在这里。

据了解,资源回收作业场已按垃圾分类要求,分为可回收物、其他垃圾、厨余垃圾等作业间。针对近年来社会各界关注的建筑废弃物处理,作业场还增设了建筑装修垃圾作业间。

生活垃圾从大楼收集后会移送至作业场,保洁人员通过分拣找出织物、金属、玻璃、纸皮、塑料等可回收物。经过负一层的分拣操作,各类生活垃圾均分门别类收集待运。

“在设计建设过程中,我们对资源回收作业场进行了前瞻性的规划。”广州国际金融中心物业副总监倪青山介绍,除了前瞻设置建筑装修垃圾作业间,作业场的其他垃圾作业间使用面积也超过了现有国家标准,以确保90个240升垃圾桶全部入室不占道摆放。

为了减少异味,厨余垃圾收集后将放入3℃左右的冷库暂存待运输,作业间也安装香薰设施。作业间的照明安排至500勒克斯,方便保洁人员在充足照明下作业。

生活垃圾妥善分类,有助于后期资源化无害化处理。珠江新城高楼内,从楼顶“天际农场”的咖啡渣变废为宝,到地下资源回收作业场的精细分类、科学管理,垃圾分类的“新时尚”元素贯穿其中。这不仅是广州在垃圾分类领域的创新实践,更是城市向绿色、可持续未来迈进的坚实步伐。

■ 一线声音

广州市越秀公园园容绿化部部长李庆天:

共建无废公园,绘就绿美广州新图景

作为广州首个聚焦垃圾分类与碳中和融合的主题公园,越秀公园碳中和试验园自2022年启动建设以来,便以“垃圾减量化、资源循环化、科普常态化”为核心,成为城市践行“无废城市”建设、推进绿美广东生态建设的重要示范载体。

该公园不仅是省级环境教育基地,更通过一系列创新实践,让垃圾分类变为市民可参与、可感知的生活日常。

广州市越秀公园园容绿化部部长李庆天,深耕园区生态建设与垃圾分类推广工作多年。他带领团队用专业与坚守,让公园成为广州垃圾分类实践的“样板间”,为城市宜居环境提升、绿美理念传播注入了强劲动力。

南方日报:园区在垃圾分类和资源循环利用上,主要做了哪些核心工作?

李庆天:我们核心做了三件事——一是实现绿化垃圾“不出园”处理,年处理量超200吨,转化为有机基质回用于园区绿化;二是设置分类回收设施和低碳科普标识,引导市民精准分类;三是打造低碳景观,用废弃材料制作文创和景观小品,让分类理念可视化。

南方日报:这些绿色建设对提升广州宜居度有什么意义?

李庆天:这些建设让公园既保持生态美感,又成为市民身边的“垃圾分类实践场”。整洁的环境、循环利用的生态景观,不仅提升了市民休闲体验,更让“宜居”不再是口号,而是可触摸、可感受的生活场景,为广州宜居城市建设添砖加瓦。

南方日报:垃圾分类相关举措,为园区生态环境带来了哪些改变?

李庆天:最明显的变化是“变废为宝”让园区生态更循环:绿化垃圾回收后替代化肥,土壤肥力提升,植物长势更好;分类设施完善后,园区垃圾清运量减少30%以上,环境更整洁;低碳景观的打造,让公园成为城市“绿肺”的同时,多了生态教育的功能。

南方日报:碳中和主题公园对广州绿色发展有怎样的示范作用?

李庆天:作为广州首个碳中和主题公园,我们为城市绿色发展提供了可复制的样本——既展示了“公园+垃圾分类+碳中和”的融合模式,也让市民看到绿色发展的实际成效。未来希望能带动更多公园、社区参与进来,助力广州构建生态优先、绿色低碳的城市发展新格局。

●南方日报记者 钟晓宇

股票配资平台股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。